ふるさと納税はやるべき!ってよく聞くけど実はまだ始めれてなくて、、

そういう人は意外と多いと思うけど、最初のやる気さえ出せばメリットが大きいものだからぜひ始めよう!

聞いたことや制度を利用している人が多いとは思いますが皆さん”ふるさと納税制度”はご存知ですか?この制度は2008年5月に始まった自治体に寄付したが金額の一部が、法律の範囲内で所得税や住民税から控除されるというものです。メディアの発達とともに広く認知されるようになり、何となくお得な制度として世間に認識されたことで利用者は増えているようですが、総務省が発表した”令和7年度課税における住民税控除額の実績等”では利用率は日本全体の18.5%、つまり約5人に1人程度しか利用していない結果が示されているのです。僕自身つい最近まで制度自体は昔から認知していたものの”手続きが面倒” “やり方がよくわからない” “制度の内容がわからない“と怠惰な理由で利用を避けていましたが、ふるさと納税の仲介サイトから付与されるポイントが2025年10月から全面禁止になるというニュースを知り、返礼品とポイント両方を受け取れるラストチャンスだ!と下心満載でふるさと納税を始めようと思ったわけです(笑)では今回の記事ではふるさと納税制度とはどんなものなのか、メリットやデメリットは?などについて、まだ制度を利用できていない人が始めてみようかな?と思っていただけるように簡単にまとめれればなぁと思います。

ふるさと納税制度の基本的な仕組み

簡単にいうとふるさと納税制度とは、自分が応援したい自治体に寄付を行うことで、住民税や所得税が控除される制度というものです。もともとこの制度は地域振興を目的としており、寄付された自治体は寄付者に対して返礼品を贈るのが大きな特徴です。 また特例を利用することで寄付金の金額に応じた控除が受けられるため、税金の自己負担が実質的に少なくなるということが利用者にとって最大のメリットと言えるでしょう。ここまでは良いことしかない制度のように聞こえますが、一方で注意点も存在します。それは年収に応じて納税額が決まるため控除が受けられる限度額が決まっているということです。つまり限度額以上の寄付は無駄であることを意味します。ではどうやって限度額を調べればいいかというとネットで”ふるさと納税 限度額”などキーワードを指定して検索し、年収や家族構成を入力することで大まかな限度額を知ることができます。あくまで目安のため個人的には限度額ギリギリを攻めて寄付するよりも少し余裕を持って額を調整しておくほうが、控除対象外の自己負担になる危険性を回避できると思います。あとはその限度額の範囲内で自分が応援したい自治体あるいは返礼品が魅力的な自治体を選び寄付をし、控除を申請することで制度の利用は完了となります。

【手続き方法】ワンストップ特例制度と確定申告って何?

こういう聞きなれない言葉が出てくるせいで”めんどくさい”って感じちゃうよね(もちろん体験談です)

ふるさと納税の控除を受けるための手続きは”ワンストップ特例制度”と”確定申告”の2種類あります。自分はどちらの方法で手続きするべきかを知る必要がありますので、これから確認していきましょう。

⭐︎ワンストップ特例制度

”ワンストップ特例制度”はふるさと納税後に確定申告なしで住民税の控除が受けられる仕組み

寄付者(納税者)は自身が寄付した自治体から届く申請書類を自治体に返送することで、申請を受けつけた自治体が寄付者の住民票に登録されている市区町村に対して控除に必要な情報を連絡し、自動的にふるさと納税をした翌年分の住民税から減額されるという流れになります

*注意点*この制度を利用するには以下の3点を全て満たす必要があります

①確定申告が不要な給与所得者である

②1月〜12月の1年間で寄付をした自治体の数が5箇所以内

③申請期限が寄付翌年の1月10日である(郵送なら1月10日必着)

⭐︎確定申告

”確定申告”とは1年間の所得とその所得に対する税金を自分で税務署に報告し税額を確定するための仕組み

寄付者(納税者)は自身が寄付した自治体から届く寄付金受領証明書を確定申告の際に提出することで、ふるさと納税を行なったことが寄付者の住民票に登録されている市区町村に共有され、ふるさと納税をした翌年分の住民税とふるさと納税をした年の所得税から減額されるという流れになります

*注意点*以下の項目に1つでも当てはまる場合確定申告が必要です

①個人事業主である

②寄付をした自治体の数が6箇所以上

③給与以外の所得が年間20万円を超える

④給与所得が年間2000万円以上

⑤医療費控除や住宅ローン1年目の控除を受ける予定がある

⑥年間400万円以上の公的年金を受け取る

知っておくべきふるさと納税の注意点

ここまでの説明でも少し触れましたが、ふるさと納税にはデメリットとなり得る注意点もいくつか存在します。ここではせっかく利用するふるさと納税によって損することがないようにあらかじめ知っておいたほうが良い点についてまとめていけたらと思います。

ふるさと納税制度を利用の際に確認すべきこと

控除上限額を超過して寄付してしまった場合

先ほども説明していますが、自分の寄付の上限額を超して寄付した場合、超過分は控除の対象にはならず全額自己負担となるため事前にシミュレーションしておくことが重要になります。またこのシミュレーションですが、医療費控除や住宅ローン控除などふるさと納税以外の控除を併用する場合控除額が変動することもあるため確認が必要です。

住民税非課税世帯や所得が少ない場合

もともと納める税金がない、あるいは少ない場合は控除される税金がないため返礼品を割高に購入するだけになってしまいます。特に年収が150万円以下である方や、専業主婦、年金暮らしの方などは注意が必要です。

控除の申請手続きを忘れた場合

ふるさと納税は寄付をしただけでは税金の控除を受けることができません。寄付後は定められた期間内に”確定申告”または”ワンストップ特例制度”で申請を行うことを忘れないようにしましょう。

ふるさと納税における主なデメリット

2000円の自己負担金が必ず発生する

寄付金額から2000円を差し引いた額が税金から控除される仕組みのため、寄付金額やひくの回数に関わらず必ず2000円の自己負担金が必要となります。

減税や節税効果はない

ふるさと納税制度を利用することで”寄付金額から2000円を差し引いた額が所得税や住民税から控除される”と聞くとまるで税金が減ったような印象を持たれる方もいらっしゃると思います。しかし実際には本来払うはずだった税金を前払いして納めているだけなので、結果的に寄付者が国や自治体に払う税金の総額は変わらない、むしろ2000円余分に払うという仕組みになっています。

一時的に金銭を負担しなければならない

寄付金を払い税金を前払いしておくことで後々の税金が安くなるため、寄付の時点では手元のお金が減ることになります。自身の資産を考慮した上で無理のない程度にふるさと納税制度を利用する必要があるということです。

手続きに手間がかかる

これは先ほど説明している”ワンストップ特例制度”や”確定申告”の部分に関係します。

寄付額と同等の金額分の返礼品がもらえるわけではない

ふるさと納税の魅力の一つである返礼品ですが、例えば5万円を自治体に寄付したからといって5万円の返礼品がもらえるわけではありません。返礼品は、寄付額の3割以下と定められているため、仮に5万円を寄付した場合の返礼品は最大で15000円相当のものになります。

結局ふるさと納税はやるべきなの?

ここまでの説明だと少しの手間に目を瞑れば、かなりのメリットを得れるって分かったから僕もやってみようかな!

そう言ってくれると説明した甲斐があったよ。ちなみに最初も少し触れたけどふるさと納税の仲介サイトから付与されるポイントが2025年10月から全面禁止になるって言ったの覚えてるかな?もうあと10日しかないけどぜひ今のうちにふるさと納税してみてね。

メリット・デメリットを踏まえた結論

通常であれば払うだけだったはずの税金を、自分で寄付する自治体を選び、控除に関する手続きを行うことで実質2000円の負担で返礼品を受け取りつつ税金を払ったことにできるという素晴らしい制度であることは分かったと思います。今までふるさと納税から目を背けていた方もこれを機に、単なる納税をお得にできれば重い腰をあげた甲斐があったと思えるでしょう。税金の話は専門的に見えてしまうが故に、毛嫌いしがちではありますが行動した人のみが得するようにできているので、少しの勉強がローリスクハイリターンを産むのならばやるべき制度だと考えます。皆さんがこの記事を参考にどんどんふるさと納税に挑戦するきっかけになれば嬉しく思います。

【楽天ふるさと納税】どうやって申し込むの?

ではここからは僕が実際に手続きをした楽天ふるさと納税のやり方をまとめておこうと思います。色々なふるさと納税のサイトがありますが僕が楽天を選んだ理由は、注文時点では楽天ポイントの付与があったことが大きな理由でした。もちろん他にも僕が普段から楽天経済圏で生活している点や、楽天市場で通常の買い物をする時と同じ感覚で寄付を行える点、大手のふるさと納税のサイトとして多くの自治体が参加しているため返礼品の種類が多い点を考慮し楽天のサイトを選びました。

ここではすでに自分の控除の上限額は把握しているものとして、単に注文に関することをまとめていきます。

実際にふるさと納税をしてみよう!

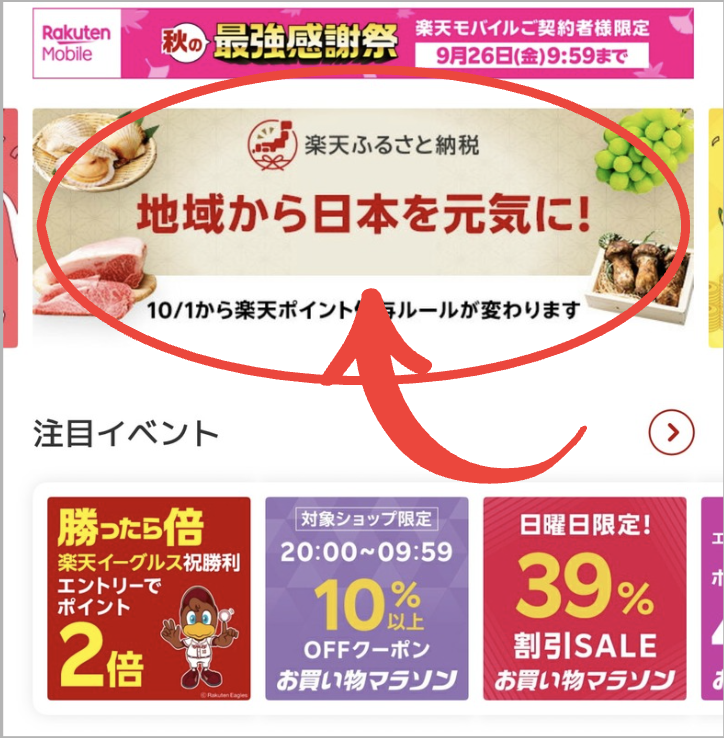

まず楽天市場のアプリで”ふるさと納税”のページに移動しよう

楽天市場を開くとホームページのところに”楽天ふるさと納税”(⭕️)のポップアップが表示されているのでそちらをタップします

ふるさと納税トップページ

このようにトップページにはランキングや金額に応じた返礼品、ジャンルなどが表示されているので、自分が好きなように返礼品の検索を行います。

返礼品が決まったら

寄付したい自治体の返礼品が見つかったらその商品をタップし商品ページを表示します。

商品詳細を選択し寄付を申し込む(返礼品によるため画像は参考)

これは参考画面ですので全ての賞分には共通しませんがこのように自分の希望する寄付の条件に合うように商品詳細を選択し、下にある ”寄付を申し込む”ボタンをタップします。

確認画面に移行

ここからは寄付とふるさと納税の内容確認になります。自分が寄付する内容の確認とともに”ふるさと納税”で必要になる情報の入力を行います。ここで寄付金の用途の選択や、返礼品に関する注意事項、控除申請に必要な書類に関係する入力を行います。もう一度 ”寄付を申し込む”ボタンをタップし、最終確認画面に移行し注文を確定させます。

注文時の注意点

楽天会員情報と注文者情報が一致しない場合一部の機能に制限が入ることと、正しくふるさと納税が受理できず寄付が無意味になる可能性があるため、事前に楽天市場のホームページから設定画面に進み、my Rakuten(会員情報)→会員情報の確認変更に進み住民票の住所を登録しておくようにしましょう。

設定の変更は手間だけど、せっかくの寄付が無駄になっちゃうこともあるから本当に気をつけるべきだよ!

最後に

僕自身ふるさと納税はしたほうがいいよなと思いつつ数年経過して、やっと初めての寄付をやろうと思って実際にやってみると思ったよりも簡単に申し込むことができて早く始めておけばよかった、、と後悔しました。新しいことを始める時に億劫になるのは誰しも同じことだとは思いますが、こんなご時世ですから少しでも生活に有益な制度は使っていくべきなのだろうと思います。これからもためになるけどやり方がわからないしやってない方が多い制度など、少しでも負担に思わずに済むようサポートできるような記事を作れればと思いますので、よろしくお願いします。